Le cartoline postali durante la Prima guerra mondiale

Studio comparato delle rappresentazioni del nemico in Francia e in Germania.

La bestia feroce sente approssimarsi la fame!

La bestia feroce sente approssimarsi la fame!

Pierre Brouland

Maestro di conferenza, Facoltà delle relazioni internazionali, Università di economia di Praga

(Le cartoline postali riprodotte provengono tutte dalla collezione dell'autore)

Apparsa nel 1869 in Austria, la cartolina postale conobbe un rapido successo. All'inizio del XX secolo, era diventata al contempo un mezzo di comunicazione di massa e un oggetto da collezione. Venduta ovunque, poco cara sia all'acquisto sia per la sua spedizione, la cartolina postale conobbe un'immensa popolarità ed era diventata una vera industria. Alla vigilia della Prima guerra mondiale circa 800 milioni di cartoline postali venivano stampate annualmente in Francia, mentre in Germania questa cifra superava il miliardo di copie, il che poneva il Reich al primo posto su scala mondiale. Alcune tirature raggiungevano delle cifre faraoniche (sino a 500.000 copie). La più modesta borgata o il minimo evento davano luogo all'edizione di cartoline postali. Sin dalla fine degli anni 90 del XIX secolo, la cartolina postale fu utilizzata anche come un supporto per la propaganda elettorale o politica [1]. In Francia, il caso Dreyfus suscitò così la pubblicazione di numerose cartoline postali. La stessa cosa accadde in Germania in cui dei caricaturisti attivi sulle riviste come Jugend o Simplicissimus fecero comparire sotto forma di cartoline postali alcuni dei loro disegni.

Lo scoppio della guerra, lungi dal rallentare la produzione, provocò al contrario una crescita delal domanda. Le prime carte postali che trattavano del conflitto furono pubblicate praticamente sin dall'apertura delle ostilità. È impossibile contare la gigantesca quantità di cartoline postali edite tra il 1914 e il 1918. Solo per la Germania, si cita la cifra tra i 6 e 7 miliardi di cartoline spedite durante la durata della guerra [2]. Allo scopo di rispondere a questa enorme domanda, gli editori di cartoline postali pubblicarono decine di migliaia di modelli di cartoline illustrate, di fotomontaggi e di fotografie. Per fare un esempio del posto che potevano occupare le cartoline postali durante questo periodo, ci permettiamo di citare integralmente quiesto lungo estratto di L’Histoire anecdotique de la guerre européenne [La storia aneddotica della guerra europea] di Franc-Nohain e Paul Delay. Edita sotto forma di fascicoli che uscivano durante la guerra uno ogni quindici giorni, si tratta di un racconto a caldo che permette di apprezzare il clima nel quale le persone vivevano giorno dopo giorno i diversi avvenimenti. L'estratto seguenteè tratto dal fascicolo n° 6, intitolato: Paris menacé, Paris sauvé [Parigi minacciata, Parigi salvata] che descrive la vita parigina da agosto a dicembre 1914.

"Spesso il commerciante che vende anche delle carte geografiche si sdoppia in un venditore di cartoline postali, disegni e fotografie. Degli spaghi sono tesi lungo una bottega chiusa, delle cartoline disposte in mostra su questi spaghi e trattenute da delle grappette, ecco l'inventario pronto.

Abbiamo innanzitutto le fotografie dei capi delle nazioni alleate: Giorgio V, re d'Inghilterra, lo Zar, Poincaré, il re Alberto I del Belgio; è soprattutto quest'ultima che si vende di più. Un grande editore di queste cartoline postali ci assicurava che soltanto a Parigi, durante i primi tre mesi di guerra, si erano vendute almeno 500.000 "Re Alberto", gli altri capi di Stato insieme non raggiunsero nemmeno la metà di quella cifra. "Nessuna donna!" ha detto il generale Joffre. Tuttavia, si vendono ancora alcune fotografie della regina Elisabetta del Belgio e della Granduchessa del Lussemburgo.

Le fotografie che rappresentano i sovrani attorniati dalla loro famiglia hanno ancora successo, la famiglia reale del Belgio è sempre la più richiesta.

Passiamo alle fotografie dei generali: il maresciallo French, generalissimo delle armate inglesi; il generale Joffre che alcune cartoline postali chiamano già, sin dal mese di settembre, il maresciallo Joffre; i generali de Castelnau, Pau, Maunoury, Foch, Dubail, Gallieni, Franchet d'Espérey. Per quest'ultimi la vendita dipende dai fatti di guerra che porranno, secondo le indicazioni del comunicato del giorno, gli uni o gli altri in valore. Dopo la vittoria della Marna, un commerciante in avenue de l'Opéra, ha venduto durante la giornata 53 Gallieni.

Gli uomini politici sono rari. Tuttavia il ritratto di Millerand, ministro della Guerra, fa parte di un certo numero di espositori; abbiano invece ricercato in vano quello del suo collega, il signor Augagneur, ministro della Marina.

Oltre alle fotografia, gli oggetti dell'espositore possono dividersi in due grandi categorie: il documento e la fantasia.

Il documento comporta delle serie innumerevoli di cartoline postali che rappresentano delle scene della vita delle truppe in campagna, fanti, cavalieri, artiglieri francesi, truppe marocchine, algerine, senegalesi, Belghe, truppe inglesi, scozzesi, indiane, canadesi, truppe russe, sfilate, pattuglie, trincee, cariche, convogli, ambulanze, ecc., i differenti modelli di cannoni impiegati, le bandiere prese al nemico. I Tedeschi non figurano in queste collezioni che sotto forma di prigioniueri o spie arrestate.

Le vedute di paesi devastati dalla guerra sono molto numerosi: per Meaux, Soissons, Compiègne, Senlis, Reims, Arras, vi sono delle collezioni complete da 0,75 a 1 franco la dozzina. Le devastazioni in Belgio formano anch'esse una collezione; se ne poterono, ahimè! crearne molte!

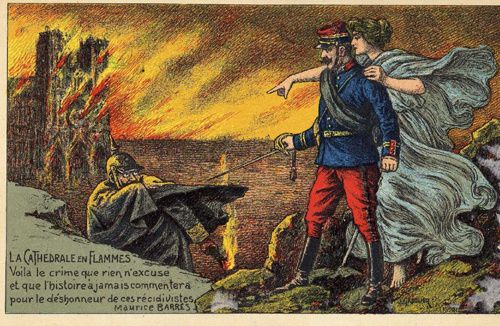

Tra tutte queste vedute, le più richieste sono quelle della cattedrale di Reims, rappresentata sia nelle cartoline postali sia in incisioni di tutte le dimensioni, sia prima sia dopo il bombardamento. Una cartolina postale frequentemente venduta mostra il portale della cattedrale, davanti alla quale si trova il Cristo, con questa didascalia: "Cosa avete fatto alla mia Casa?". Nella parte superiore di un'altra incisione, dove compaiono anche la cattedrale, si trova Giovanna d'Arco che, con la sua spada, caccia via l'invasore.

Nel campo della fantasia poniamo in prima linea i disegni di Maurice Neumont che fanno riferimento a degli atti di crudeltà dei Tedeschi e accompagnati da didascalie. In un dei disegni, un generaleprussiano interroga un tenente aviatore appena atterrato dopo una missione su Parigi. Il generale domanda:

"Le vostre bombe sono andate a segno?

-Sì, mio generale, ho ucciso una vecchia, tre donne e due bambine.

-Tenente, siete degno di essere messo all'ordine del giorno dell'esercito tedesco".

Altri disegni, sia come cartoline postali, sia come incisioni, non hanno sempre lo stesso valore artistico; apprezziamo almeno l'intenzione, negli esempi seguenti:

Si arruolano dei detenuti come soldati. L'ufficiale tedesco si rivolge a uno di essi:

"E voi, detenuto, cosa avete fatto?

-Mio tenente, non si ricorda, sono l'assassino di sette fattori alsaziani.

-Hoch! hoch! notevole!... Riservato per l'esercito del kronprinz".

Un maggiore prussiano viene fatto prigioniero, un artigliere francese, prima di spedire un obice sul nemico, gli dice mostrandogli la gola del 75:

"Se il Signor maggiore volesse scrivere a qualcuno di sua conoscenza. Ecco la buca delle lettere".

Un soldato tedesco affamato divora con tristezza una barbabietola cruda:

"Eppure ci avevano promesso, esclama, di vivere bene a Parigi".

Scena tra un medico-maggiore tedesco e un soldato alla visita:

"E tu, cos'hai, specie di animale?

-Maggiore, ho la colica, ogni volta che sento il 75".

Ecco una buona didascalia:

Due ufficiali tedeschi guardano sgignazzando la cattedrale di Reims mentre sta bruciando.

"Non ci piace, dice uno dei due, che il gotico fiammeggiante!".

Il Kronprinz del tutto paralizzato cammina piegato in due e gemente.

"Cos'ha? chiede un ufficiale.

-È caduto nella Marna, risponde un altro, ha male all'Aisne e teme di perdere il Nord".

Alcune cartoline postali coltivano il rebus.

"Cercate dentro la testa di Guglielmo che è qui sopra, indica una di esse, vi scoprirete: il suo carattere, il suo ragno, il suo maggiolino, il suo amico Francesco Giuseppe, la vipera, l'aquila, l'avvoltoio, il lupo e il maiale tedesco, le sue armi: petrolio e dum-dum, una delle sue vittime: un turco, la cigogna alsaziana e la morte".

E per avere tutto questo, si spendono soltanto cinque centesimi! Su di un'altra, in cui compaiono a forma di croce quattro teste, si legge:

"Cercate e troverete: Guglielmo: una vacca, Francesco Giuseppe: un cammello, il Kronprinz: un maiale, il sultano: un cinghiale".

Segnaliamo anche un Napoleone I che esce dalla sua tomba per urlare: "Viva l'Inghilterra!" e una cartolina abbastanza gradevole intitolata: L'atteggiamento dell'Italia. Il Kaiser volta la schiena e l'Italia, i cui contorno geografici raffigurano, come è risaputo, uno stivale, lo colpisce violentemente nel posto facile da indovinare.

Le cartoline sentimentali abbondano: vi si vedono giovani donne o dei bambini in veste rosa, verde o gialla, che portano delle parrucche da teatrali e a cui generalmente un soldato o un ufficiale appare come in sogno per giustificare l'estasi dove sembra immerso il soggetto in primo piano. Ogni cartolina è dotata di una didascalia esplicativa in due versi. Ma sono dei versi che sfidano ogni decenza.

Una bambina vestita di blu lavora a maglia e fa questa riflessione improvvisa:

"-Se qua e là manca una maglia, -La cosa non si vede mica durante la battaglia!".

Un'altra vestita di rosa: "-Quando lavoro a maglia il mio pensiero è distante, -Ma vicino a te, Dio me ne è testimone!". Te, è il padre che compare in un'uniforma nuova fiammante.

Un'Alsaziana brandendo una bandiera tricolore afferma: "-Il trattato di Francoforte verrà strappato, -E l'Alsazia sarà liberata!".

Un ragazzino vestito di verde è in preghiera: "-Dio ode meglio del cannone -Le richieste di un bimbo!".

Ammiriamo anche quella colomba che, reggendo una lettera nel becco, vola verso una giovane donna sorridente: "-Una missiva, ah! sarebbe la mia gioia, -Ti risponderò attraverso la stessa via!".

A fianco, una giovane scrive: "-Soprattutto che il mio caro fratello -Sia risparmiato dalle pallottole nemiche!".

Terminiamo queste citazioni poetiche con il grido di indignazione di una superba Bellona, casco in testa, gladio in mano: "-Fuoco sul nemico. Vergogna del genere umano -Dalla terra cancelliamo persino il nime di Germano!".

Questa evocazione colorita ci permette anche di stabilire una tipologia semplificata delle cartoline postali pubblicate durante la guerra:

- I ritratti di generali, capi di Stato e altri "grandi uomini";

- Le vedute del fronte e delle regioni devastate dai combattimenti, le fotografie o disegni dei combattenti e del materiale, ecc., tutto ciò che gli autori del testo citato chiamano "i documenti";

- Le caricature e dissegni satirici;

- Le cartoline postali sentimentali (e salaci).

Nel quadro di questo articolo, vorremmo concentrare il nostro studio sulle cartoline postali satiriche, comparando le produzioni francesi e tedesche. Conviene innanzitutto rilevare che caricature e altre illustrazioni satiriche non costituirono che una porzione abbastanza debole dell'enorme quantità di cartoline postali edite durante la guerra. Esse furono soprattutto pubblicate durante i primi mesi del conflitto - grosso modo dall'agosto 1914 alla fine del 1915. In Germania, esse scomparvero completamente dopo il mese di ottobre del 1915, data alla quale esse furono proibite dalla censura. In Francia, la loro pubblicazione si mantenne sino alla fine del conflitto ma si fecero via via sempre più rare e finirono con il rappresentare che una parte molto marginale di una produzione ampiamente dominata dai soggetti sentimentali o salace [3]. Questo cambiamento che possiamo osservare alla fine del 1915 non concerne soltanto le cartoline postali ma l'insieme delle rappresentazioni della guerra. In un momento in cui la guerra aveva già fatto centinaia di migliaia di vittime e in cui l'opinione pubblica cominciava a percepire che ci si preparava ad un conflitto di lunga durata da cui non si vedeva l'uscita, un certo tono al contempo

un certain ton à la fois blagueur et cocardier n’était plus de mise. D’autre part, la guerre de tranchées avait rendu obsolète toutes les façons traditionnelles de figurer le combat. Tous ces facteurs expliquent pourquoi à partir de cette date, l’iconographie de la guerre devint beaucoup plus sombre et abandonna le triomphalisme qui avait prévalu jusqu’alors.

Avant d’examiner plus en détail les motifs traités par les cartes postales satiriques françaises et allemandes, il convient de présenter brièvement les conditions dans lesquelles elles furent éditées.

L’édition des cartes postales en temps de guerre

En France comme en Allemagne, le secteur de l’édition de la carte postale était à deux vitesses. A côté de quelques grosses maisons d’édition qui dominaient le marché, on rencontrait des dizaines de petites entreprises semi-artisanales – souvent il s’agissait du buraliste ou du mercier d’un village qui faisait figurer la mention « éditeur » sur les cartes postales qu’il avait fait imprimer à quelques milliers d’exemplaires dans la ville voisine. En ce qui concerne la France, on recensait en 1914, environ 700 éditeurs de cartes postales, mais une vingtaine de sociétés, au premier rang desquelles figuraient Bergeret (AB & C°) et Royer à Nancy, Lévy et fils (LL) et Neurdein (ND) à Paris réalisaient l’essentiel de la production. A elle seule, la société Bergeret édita ainsi cent cinquante millions de cartes postales en 1914, soit environ 20% de la production française, ce qui représentait une moyenne de plus de 400 000 cartes imprimées par jour. La lithographie, la phototypie, ainsi que l’héliotypie qui se développa durant la guerre, étaient les principaux procédés utilisés pour éditer les cartes postales illustrées.

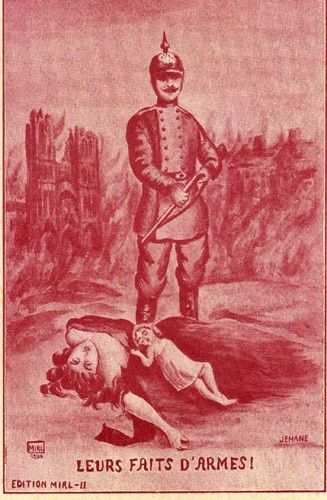

A côté d’artistes ayant atteint un certain degré de notoriété, comme Ibels, Poulbot, Forain, Hansi, Scott ou Abel Faivre, pour ne parler que de la France, la plupart des auteurs de cartes postales illustrées sont des anonymes. Il s’agit en général de dessinateurs de presse qui trouvaient ainsi un complément de revenu. Les grands éditeurs comme Bergeret disposaient de dessinateurs, sous contrat qui tout au long de l’année créaient de nouveaux sujets. En revanche, chez les petits éditeurs, la fréquente médiocrité du dessin montre qu’on se trouve face à un travail d’amateur. Lorsqu’un motif rencontrait du succès, il était immédiatement pillé par une foule d’imitateurs plus ou moins talentueux. Le célèbre dessin de G. Scott, « Leur façon de faire la guerre » publié en carte postale dès août 1914 fut ainsi presque tout de suite plagié. Au cours d’un rapide sondage, loin d’être systématique, dans les collections de la BDIC à Nanterre, nous avons relevé près d’une soixantaine de cartes postales reproduisant de manière plus ou moins servile ce motif.

Fig. 1: Leur façon de faire la guerre. Editions patriotiques de Paris. Carte postale illustrée signée G. Scott. Publié le 28 août 1914 dans L’Illustration, le dessin de Scott fut aussitôt reproduit en carte postale et en lithographie et connut une très large diffusion.

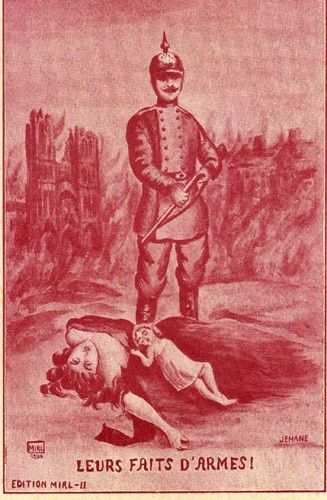

Fig. 2: Leurs faits d’armes ! Editions MIRL de Lyon. Carte postale illustrée signée Jehane. En arrière plan, on remarque la cathédrale de Reims en flammes. Comme on peut le constater, aussi bien la légende que la composition de la carte s’inspirent directement du dessin de G. Scott.

Cela explique le caractère souvent répétitif qu’ont les cartes postales satiriques publiées pendant la guerre, le même sujet étant traité de façon quasi identique des dizaines de fois.

La grande majorité des éditeurs chercha à publier le plus de cartes, en collant à l’actualité, pour satisfaire les attentes supposées de la clientèle, sans trop se soucier de la qualité « artistique ». Il y eut cependant quelques maisons, s’adressant prioritairement à un public de collectionneurs, qui passèrent commande à des illustrateurs réputés de séries spécifiquement destinées à être publiées en cartes postales. Leur édition étant particulièrement soignée, elles étaient facilement vendues deux ou trois fois plus cher que les cartes ordinaires. On peut citer des éditeurs comme P. J. Gallais, Paris Colors, Artistic ou Ternois pour la France, et les Lustige Blätter de Berlin pour l’Allemagne.

La dernière question à évoquer est celle de la censure. Ce sujet ayant déjà suscité des flots de commentaires, nous irons à l’essentiel. En France comme en Allemagne, la censure fut établie dès le lancement de l’ordre de mobilisation générale, et elle concerna aussi d’emblée les images. Néanmoins, durant les premiers mois de la guerre (jusqu’au début de 1915), il semble, aussi bien en France qu’en Allemagne, qu’aucune autorité – civile ou militaire – ne se soit vraiment souciée du contrôle des cartes postales. Aux yeux des responsables de la censure, celles-ci ne constituaient qu’une préoccupation très secondaire au regard de la presse. En France, nous n’avons trouvé aucune trace d’une carte postale ayant été interdite durant cette période, même si l’état-major de Joffre, à la veille de la bataille de la Marne, eut la velléité de prohiber toute photographie figurant des unités identifiables de l’armée, y compris sur les cartes postales. La situation changea au début de l’année 1915. Après des commencements assez chaotiques, aussi bien en France qu’en Allemagne, les services chargés de la censure et de la propagande furent remis en ordre.

En France, les services de la censure furent entièrement réorganisés en février 1915. Placé sous l’autorité d’un diplomate de carrière, David, ils prirent le nom de Service de presse du ministère de la Guerre. C’est dans ce contexte que la première circulaire sur la censure des cartes postales fut publiée en mars de cette année. Les consignes étaient rédigées en des termes assez vagues, se contentant d’interdire de publier les « cartes postales renfermant des scènes ou légendes de nature à avoir une fâcheuse influence sur l'esprit de l'armée ou de la population, ainsi que les cartes postales représentant matériel nouveau, armes, engins de toute nature. » A la différence de la presse soumise à un contrôle a priori, la censure des cartes postales et des images fut effectuée a posteriori, et semble-t-il avec un certain laisser-aller, les visas étant donnés parfois plusieurs mois après la mise en circulation des cartes postales. Mme. Huss dans son étude sur les cartes postales et la culture de guerre a constaté que la censure en France n’avait en définitive rejeté que très peu de cartes postales et que celles qui avaient été ajournées l’avaient été en raison de leur obscénité ou de leur grossièreté.

Fig. 3 : Kultur allemande. Sans nom d’éditeur et d’auteur. Un exemple de carte postale obscène publiée au début de la guerre. Ce type de cartes était bien sûr vendu sous le manteau. Un collectionneur allemand a publié au lendemain de la guerre un recueil de cartes postales pornographiques antiallemandes éditées en France, qui compte plus de 150 pièces, ce qui donne une idée de l’ampleur de ce genre de production.

Fig. 4: Le chien ambulancier. Carte postale éditée à Paris. Signature de l’auteur illisible (Lesbonit ?). Ce genre de cartes, très courant au début de la guerre, fut interdit par la censure à partir de 1915.

De nombreux responsables militaires pensaient que les moqueries envers l’ennemi pouvaient avoir un effet négatif sur le moral des combattants, qui auraient été incités de la sorte à prendre la guerre à la légère. Mme Huss, dans les registres de la censure qu’elle a consultés, n’a en revanche trouvé aucune trace de cartes ayant été interdites en raison de leur message pacifiste ou pro-allemand, et en conclut à l’inexistence pure et simple de ce type de sujet.

En Allemagne, le Grand état-major mit sur pied en février 1915 le Kriegspressamt, un véritable service « d’action psychologique », pour redresser le moral chancelant du front et de l’arrière. Les responsables de ce service firent une analyse voisine de celle de leurs homologues français, en estimant que l’excès dans le dénigrement et la moquerie de l’ennemi finissait par avoir un effet inverse à celui recherché. En octobre 1915, le Kriegspressamt publia une longue circulaire sur la façon dont il convenait de représenter l’ennemi : « Nous avons le droit de parler durement de nos ennemis mais nous devons toujours le faire de manière digne. […] Les appels à une conduite barbare de la guerre ou à la destruction des nations ennemies sont contraires à nos principes. Le fait que nos ennemis recourent à de pareilles méthodes ne saurait être tenu pour une justification de ce type de propos ». L’une des conséquences de cette circulaire fut comme nous l’avons dit plus haut l’interdiction de la diffusion et la publication de cartes postales satiriques.

En conclusion, nous pouvons constater qu’en France comme en Allemagne, la censure des cartes postales s’est mise en place assez tardivement – au début de l’année 1915 – et qu’elle a joué surtout un rôle de modération, en limitant (en France) ou en interdisant (en Allemagne) les représentations dégradantes de l’ennemi. La quasi-absence de cartes censurées en raison de leur message pacifiste peut être envisagée de deux façons. On peut premièrement considérer que l’autocensure et la peur d’avoir des problèmes avec l’administration auraient été les facteurs déterminants de cette abstention. Les éditeurs de cartes postales n’ont pas publié de telles cartes car ils savaient pertinemment qu’elles n’auraient pas reçu le visa de la censure et qu’ils auraient eu à supporter le manque à gagner causé par la saisie des exemplaires interdits. On peut aussi y voir un signe de l’enracinement de la « culture de guerre ». En mettant en vente des cartes avec des motifs patriotiques ou dénigrant l’ennemi, les éditeurs de cartes postales n’auraient fait que répondre aux attentes de leur clientèle. Ces cartes postales ont indéniablement eu du succès. Certaines d’entre elles se sont vendues à des centaines de milliers d’exemplaires. Et il faut rappeler que nul n’était obligé de les acheter. Le tonnelier révolutionnaire L. Barthas se faisait ainsi un principe de ne pas en acquérir. D’ailleurs, quand à la fin de l’année 1915 la fièvre patriotique des premiers mois de la guerre s’évanouit, ce type de cartes finit par disparaître.

Les objectifs de la propagande en France et en Allemagne

Le contraste de ce point de vue est frappant entre les objectifs français et allemand.

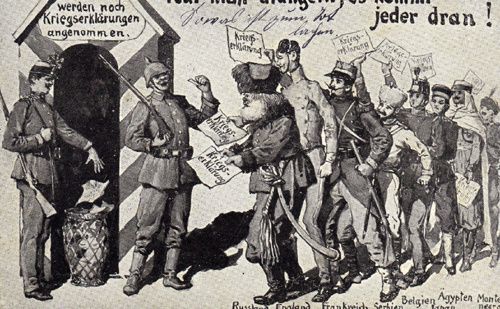

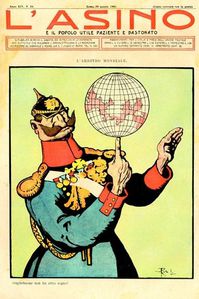

Du point de vue français, il n’y a qu’un ennemi : l’Allemagne. Les alliés du Reich figurent rarement sur les cartes postales françaises, et en général, ils apparaissent comme de simples comparses. Cette situation correspond à la réalité de la guerre vue de Paris. Les armées françaises combattirent exclusivement contre les Allemands, si l’on excepte les quelques contingents envoyés en Orient ou en Italie. Vue de Berlin, la situation est très différente. Dès le début des hostilités, l’Allemagne eut à combattre sur plusieurs fronts et à affronter de nombreux ennemis, huit pays (en comptant l’Egypte) ayant déclaré la guerre au Reich en août 1914. C’est pourquoi, le Reich ne se focalisa pas sur un ennemi en particulier, même si le Royaume-Uni fut désigné clairement comme l’adversaire n° 1. De nombreuses cartes postales publiées dans les premiers jours de la guerre tournent en dérision cette situation qui contraint le Reich à affronter simultanément plusieurs adversaires.

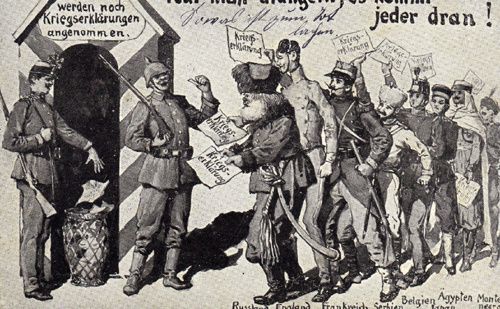

Fig. 5 Stillstanden ! Ihr Banditen. [Tenez-vous au calme, bandits !]. Editions PFB. Carte postale illustrée signée H. Zahl. Un officier allemand passe en revue les ennemis du Reich.

Fig. 6 Nur nicht drängeln, es kommt jeder dran ! [Ne vous poussez pas, à chacun son tour !] Editions FJH de Munich. Carte postale illustrée anonyme. Les nations en conflit avec l’Allemagne et l’Autriche tendent leur déclaration de guerre à deux soldats hilares qui les jettent dans une corbeille à papier. La carte postale donne une version biaisée des faits car, en réalité, c’est l’Allemagne qui déclara la guerre à la France et à la Russie.

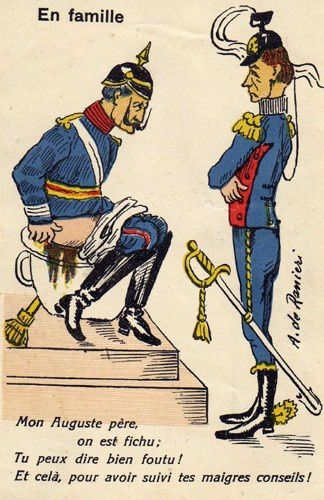

La deuxième grande différence réside dans l’orientation radicalement différente des propagandes française et allemande. Du déclanchement des hostilités à la signature du traité de Versailles, l’objectif central de la propagande française fut de dénoncer le caractère criminel d’une guerre imposée par l’Allemagne. On peut y observer une volonté systématique de dénigrer tout ce qui est allemand – la haine de l’ennemi justifiant tous les débordements. Pour cette raison, la propagande française se caractérisa par son extrême virulence. La diffusion massive d’images qui résumait de façon simple les enjeux principaux du conflit a joué sans doute un rôle capital dans le conditionnement des esprits. Le caractère outrancier de ces représentations, en particulier le recours fréquent à la scatologie, pouvaient cependant entraîner des réactions de rejet. André Gide, dans son Journal, souligne bien le dégoût que suscitait chez les esprits cultivés pareilles représentations : « L’on regardait presque avec stupeur les images idiotes des cartes postales représentant la famine à Berlin : un gros Prusco assis en face d’une tinette, repêchait à l’aide d’une longue fourchette plongée dans la lunette, des saucisses douteuses qu’il enfournait aussitôt, ou tel autre Allemand chiant de peur à la vue d’une baïonnette ; d’autres fichant le camp – où jamais sans doute, la niaiserie, la malpropreté, la laideur de la bêtise populacière ne s’était révélé d’une manière plus compromettante et plus honteuse ». Les combattants du front, si l’on se reporte aux journaux de tranchées, observèrent aussi une attitude assez hostile à l’égard de ces cartes postales satiriques qui furent souvent assimilées à ce que le « bourrage de crâne » avait de plus odieux.

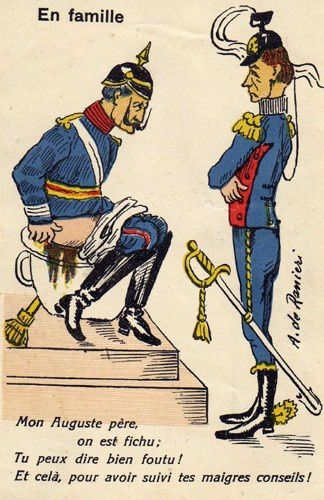

Fig. 7. En famille. Sans nom d’éditeur. Carte postale illustrée signée A. de Raniéri. Une carte scatologique parmi beaucoup d’autres. Outre le fait que la scatologie correspondait à l’humour de l’époque, comme le montre le succès du « pétomane », elle renvoie aussi à une tradition ancienne qui remonte à l’époque révolutionnaire, et qui vise à dégrader l’adversaire. Vers 1900, les plus grands caricaturistes de l’époque, comme Caran d’Ache, n’hésitaient pas à y recourir.

La propagande allemande insista, quant à elle, principalement sur l’invincibilité du soldat allemand par rapport à ses ennemis présentés a contrario comme des adversaires sans valeur. Ce thème fut tout au long de la guerre décliné sous différents aspects, d’ailleurs avec un réel succès car jusqu’à la fin du conflit la population allemande fut persuadée de la supériorité militaire de son armée. Cette foi en l’invincibilité du Reich explique largement la facilité avec laquelle la légende du « coup de poignard dans le dos » se répandit après l’armistice. La propagande allemande évita aussi dans l’ensemble de donner une représentation bestiale ou dégradante de l’ennemi. Même s’il faudrait à se sujet introduire une distinction entre les caricatures visant les Français, les Italiens et les Anglais, d’un côté, et celles concernant les Russes et les Serbes de l’autre, ceux-ci étant systématiquement figurés comme des êtres hirsutes, à demi-civilisés.

Les cartes postales françaises

L’Allemagne a voulu la guerre

La responsabilité de l’Allemagne dans le déclanchement de la guerre fut d’emblée considérée en France comme un véritable dogme. A la veille de la guerre, plusieurs études, comme celles de Charles Vermeil avaient dénoncé la menace que représentait le pangermanisme, alors que dans le même temps, des crises comme celle de Tanger en 1905 ou d’Agadir en 1911, avaient conduit à un raidissement des relations franco-allemandes. Pour l’opinion publique française, la Weltpolitik de l’Allemagne wilhelmienne était à l’origine de la guerre.

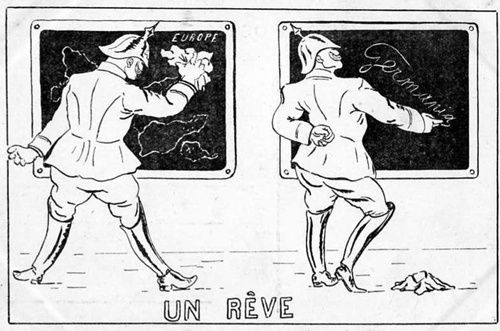

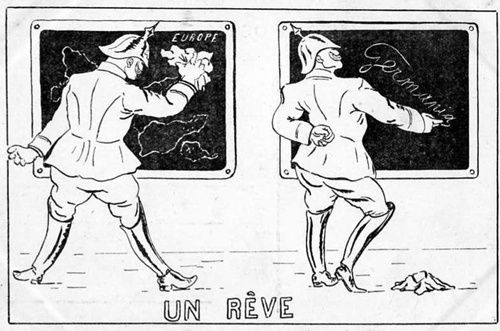

Fig. 8 : Un rêve. Sans nom d’éditeur. Carte postale illustrée anonyme. Guillaume II efface la carte de l’Europe pour écrire à la place le mot Germania.

- Kultur contre Civilisation

La « Kultur » est figurée comme la négation de la Civilisation, dont la France incarne au plus haut degré les valeurs. La Kultur allemande n’est que grossièreté, vulgarité, matérialisme et contrefaçon.

Fig. 9 : Malheur, malheur, on veut changer l’idéal du peuple allemand ! Mon idéal à moi, c’est le rôti de porc et les pommes de terre. Carte postale tirée de la série « Peints par eux-mêmes » éditée en 1916 par l’éditeur P. J. Gallais, et reprenant une caricature publiée en 1910 dans le Simplicissimus. Le choix (et l’adaptation) des caricatures fut fait par Abel Faivre.

Fig. 10 : Le produit de la science allemande. Editions P. J. Gallais. Carte postale illustré signée H. Zislin. Le produit de la science allemande n’est en définitive qu’une brute sanguinaire (dessin publié dans l'hebdomadaire La Baïonnette du 2/3/1916).

- Les civils allemands

Les civils allemands n’apparaissent qu’épisodiquement dans les cartes postales. Laide, grossière, stupide, la population ennemie est stigmatisée dans son ensemble. Un thème revient plus que les autres, celui des restrictions alimentaires et des ersatz. Le pain de rationnement K. K. - Kriegskartoffelbrot (pain de guerre aux pommes de terre qui comprenait 20% de fécule de pommes de terre) permet, à cause de sa dénomination propice, d’innombrables allusions scatologiques.

Fig. 11 : Faces boches. Sans nom d’éditeur. Carte postale illustrée signée Ch-léo.

Fig. 12 : L’Allemagne « victorieuse » – Pas de viande aujourd’hui, mais lisez le communiqué, il est excellent. Editions P.J. Gallais. Carte postale illustrée signée A. Faivre.

- L’Allemagne ment

Faire croire que l’ennemi ment est essentiel : il s’agit en quelque sorte de faire preuve par la négative que le « bourrage de crâne » dit la vérité. Pour cette raison, l’agence de presse allemande Wolff fut dès le début de la guerre l’objet d’incessantes attaques. Fondée en 1849, c’était avec Havas et Reuter l’une des trois grandes agences de presse de l’époque. Dans les faits, l’Agence Wolff ne colporta ni plus ni moins de bobards que ses homologues française et anglaise.

Fig. 13 : L’agence Wolff : Ecrivez… Sommes devant Bordeaux … Bons vins. Editions ALD. Carte postale illustrée anonyme.

Fig. 14 : L’impérial menteur. Editions patriotiques de Paris. Carte postale illustrée signée Paco. Guillaume II figuré comme un camelot est présenté comme le véritable inspirateur de l’agence Wolff.

- Le soldat allemand : une brute

Le soldat allemand est une brute. D’une laideur extrême, il se rapproche de l’animal. Il est souvent affublé d’une barbe mal taillée, signe de sa barbarie, et de lunettes, façon de railler à la fois sa déficience physique et ses prétentions intellectuelles. On notera que dans l’iconographie française, le soldat allemand reste toujours coiffé du casque à pointe alors que celui-ci fut remplacé pendant l’hiver 1915 – 1916 par le casque d’acier. Le casque à pointe – le « couvre-Boche », comme l’on dit alors – est en effet considéré comme le symbole de l’« archaïsme » du militarisme prussien, et pour cette raison souvent utilisé par la propagande.

Fig. 15 : Quelques spécimens de leur race. Et leur maître prétend être artiste ! Editions P.J. Gallais. Carte postale illustrée signée Huguet-Numa.

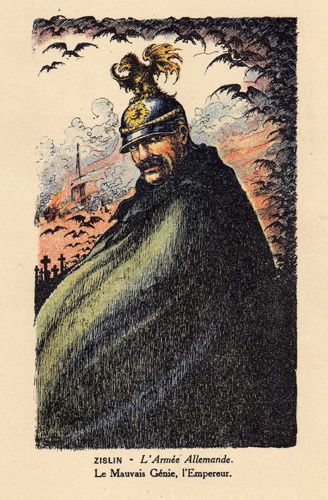

Fig. 16 : Le fléau de Dieu. Editions P. J. Gallais. Carte postale illustrée signée H. Zislin.

Fig. 17 : La bête féroce sent venir la faim. Editions UNCE Paris. Carte postale illustrée signée Wada (?).

Fig. 18 : Marche triomphale sur Paris. Editions AR Paris. Carte postale illustrée anonyme. Exemple d’animalisation de l’ennemi.

L’Allemand, de surcroît, est mauvais soldat. Lâche, il est toujours prêt à se rendre dès qu’il ne dispose plus de la supériorité numérique. Il ne marche au feu que sous la contrainte de ses officiers. Il abandonne ses armes contre un morceau de pain. Il se saoule de manière répugnante. Il a recours à des stratagèmes honteux sur le champ de bataille, comme par exemple placer des femmes et des enfants en avant des troupes.

Fig. 19 : Leur façon de se battre – Cinq contre un, ils sont braves ! – A force égale… ils se rendent ! Kamarate ! Parton ! Sans nom d’éditeur et d’auteur.

Fig. 20 : Le carabinier belge : -Je ne prends plus mon fusil. Je m’en vais avec une tartine lorsque les Allemands la voient, ils me suivent. Editions E. Le Delex. Carte postale illustrée signée F. Régamey.

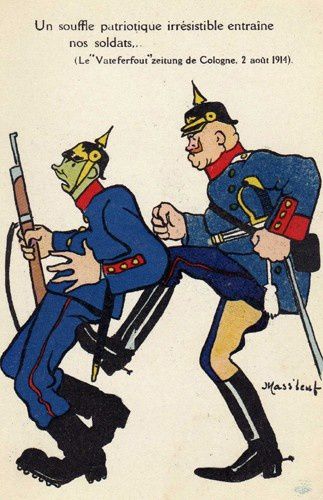

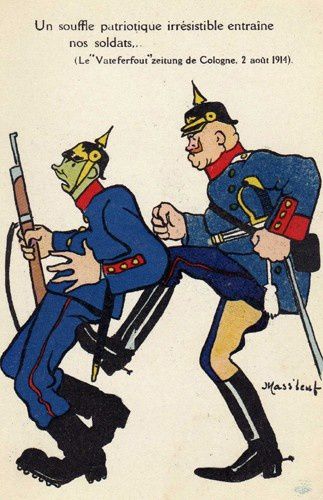

Fig. 21 : Un souffle irrésistible entraîne nos soldats (Le Vateferfout Zeitung de Cologne, 2 août 1914). Editeur Imprimerie provençale de Marseille. Carte postale illustrée de Mass’Beuf.

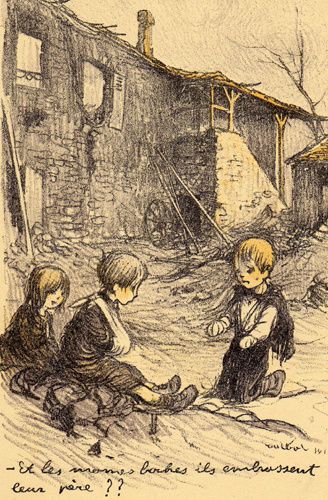

Mais, c’est face aux civils, et plus particulièrement aux femmes et aux enfants, que le soldat allemands montre toute sa bestialité. Il cesse d’être un combattant pour se muer en un criminel de la pire espèce. Si de nombreuses cartes postales représentent des massacres d’enfants, le viol reste, en revanche un sujet tabou.

Fig. 22 : Laissons-la d'abord donner à boire, nous la tuerons après. Editions Ternois. Carte postale illustrée signée F. Poulbot.

Fig. 23 : La brute. Editions UNCE. Carte postale illustrée anonyme.

- L’officier allemand : un sadique

Si le soldat n’est qu’une brute, l’officier a quant à lui les traits d’un pervers. Parfaitement sanglé dans son uniforme, le monocle vissé à l’œil, une moue de mépris à la bouche, rempli d’arrogance, il cache sous son vernis d’aristocrate une absence complète de scrupules et ne rêve que de massacres, de pillages et de destructions.

Fig. 24 : Leurs caboches - Officier d’état-major (allemand). Editions Paris Color. Carte postale illustrée signée E. Dupuis. L'image de l'officier d'état-major prussien, plein de morgue, le monocle vissé à l’œil, avait été fixée en France une fois pour toute lors de la guerre de 1870-1871.

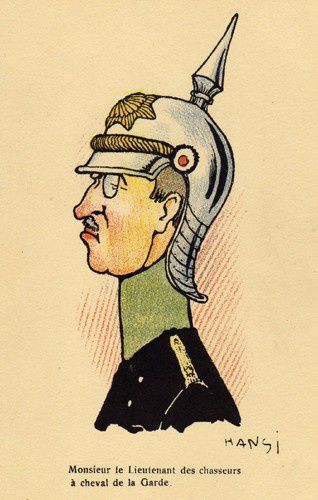

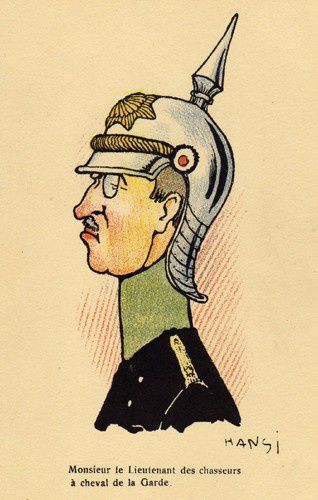

Fig. 25 : Têtes de Boches - Monsieur le Lieutenant des chasseurs à cheval de la Garde. Editions P.J. Gallais. Carte postale illustrée signée Hansi.

Fig. 26 : L’armée allemande – Le général. Editions P. J. Gallais. Carte postale illustrée signée H. Zislin. Le général, sous son air de grand-père affable, ne rêve que de meurtres et d’exécutions.

Fig. 27 : L’apache et le maire –La bourse ou la fie. Editeur Imprimerie provençale de Marseille. Carte postale illustrée de Mass’Beuf.

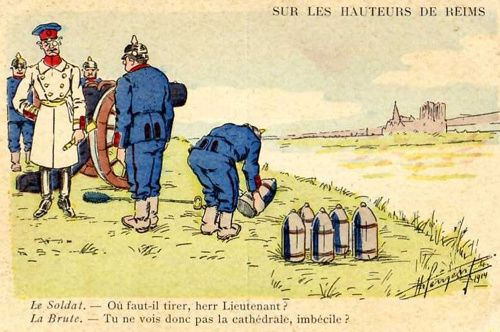

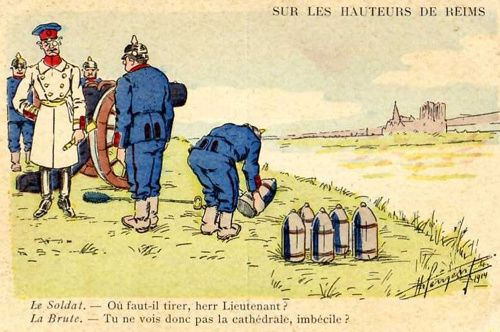

Fig. 28 : Sur les hauteurs de Reims : Le soldat : Où faut-il tirer, herr Lieutenant ? La brute : Tu ne vois donc pas la cathédrale, imbécile ? Editions A. Tantot. Carte postale illustrée signée Th. Perrier (?)

- Les crimes allemands

Quatre évènements furent instrumentalisés par la propagande française pour devenir les symboles de la barbarie allemande et donnèrent lieu à l’édition de très nombreuses cartes postales :

L'évocation des violences (bien réelles) faites aux civils de Belgique et du Nord de la France se focalisa sur la légende des « mains coupées ». Dès août 1914, la presse anglaise rapporta qu'en Belgique, la soldatesque allemande coupait les mains aux enfants, voire aux nourrissons;

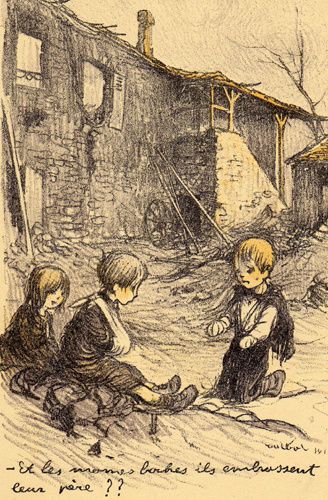

Fig. 29 : Les petits Français – Et les mômes boches, ils embrassent leur père ?? Editions Paris Color.Carte postale illustrée signée F. Poulbot.

Fig. 30 : Laissez-venir à moi les petits enfants. Sans nom d’éditeur. Carte postale illustrée signée P. Châtillon.

LINK al post originale:

Les cartes postales satiriques pendant la Première guerre mondiale

[1] Sur ce sujet voir l’article de PERTHUIS B. de : Emergence de la carte postale comme support de la caricature politique au début du 20e siècle in Recherches contemporaines, n° spécial : Images satiriques, 1998, p. 141 et suivantes.

/idata%2F0536944%2Fpict8598.jpg)

Fedeli ai miti della biografia d'artista, i disegnatori si presentano come degli artisti precoci [5].

Fedeli ai miti della biografia d'artista, i disegnatori si presentano come degli artisti precoci [5]. Jossot nasce nel 1866 in una famiglia borghese di Digione e perde sua madre tre annni dopo. Il suo gusto per la rivolta grafica si sarebbe sviluppata in reazione all'educazione inflitta dalla sua matrigna. Il caricaturista si identifica d'altronde con la figura baudelairiana del "Feto recalcitrante" per rappresentare la sua innata vocazione di caricaturista [7]. I suoi quaderni scolastici, come quelli di Beardsley, sono cosparsi di caricature. Dopo degli studi mediocri destinati a condurlo al Borda, una scuola che prepara ai mestieri della

Jossot nasce nel 1866 in una famiglia borghese di Digione e perde sua madre tre annni dopo. Il suo gusto per la rivolta grafica si sarebbe sviluppata in reazione all'educazione inflitta dalla sua matrigna. Il caricaturista si identifica d'altronde con la figura baudelairiana del "Feto recalcitrante" per rappresentare la sua innata vocazione di caricaturista [7]. I suoi quaderni scolastici, come quelli di Beardsley, sono cosparsi di caricature. Dopo degli studi mediocri destinati a condurlo al Borda, una scuola che prepara ai mestieri della

Nel 1884, Beardsley si invaghisce di un quadro di Rossetti conservato in una chiesa che egli frequenta regolarmente. I suoi primi disegni sono profondamente segnati da questa scoperta e da Burne-Jones, ma il giovane discepolo si distacca di fronte ai suoi modelli studiandone metodicamente le loro fonti: Mantegna, Botticelli, Dürer. Invitato da Burne-Jones ad abbandonare gli antichi, Beardsley si ripresenta con un disegno satirico, espulso a calci dalla National Galery da Raffaello, Tiziano, e Mantegna. La caricatura è qui un vettore di distanziamento e un omaggio, sovversivo perché ambiguo, nei confronti di maestri che lo affascinano e da cui aspetta una riconoscenza totale.

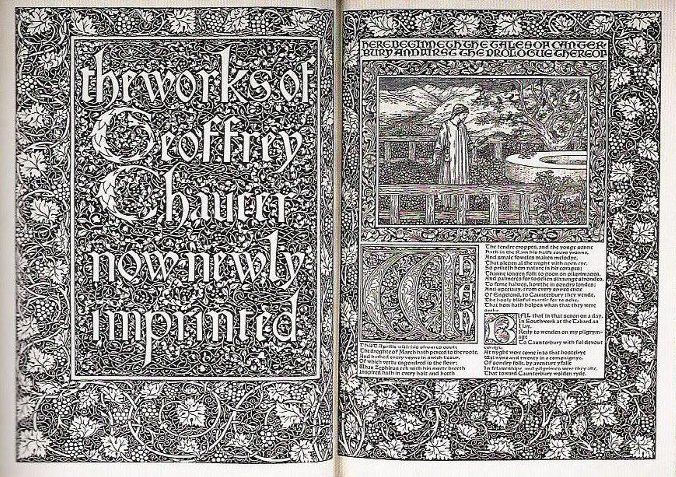

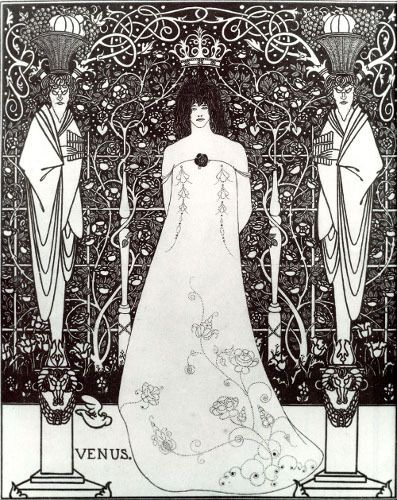

Nel 1884, Beardsley si invaghisce di un quadro di Rossetti conservato in una chiesa che egli frequenta regolarmente. I suoi primi disegni sono profondamente segnati da questa scoperta e da Burne-Jones, ma il giovane discepolo si distacca di fronte ai suoi modelli studiandone metodicamente le loro fonti: Mantegna, Botticelli, Dürer. Invitato da Burne-Jones ad abbandonare gli antichi, Beardsley si ripresenta con un disegno satirico, espulso a calci dalla National Galery da Raffaello, Tiziano, e Mantegna. La caricatura è qui un vettore di distanziamento e un omaggio, sovversivo perché ambiguo, nei confronti di maestri che lo affascinano e da cui aspetta una riconoscenza totale. Burne-Jones avendo incitato il suo discepolo a volgersi verso la pittura, Beardsley si dedicherà esclusivamente al disegno, imitando il lavoro di William Morris rimasto indifferente alle sue proposte, poi decretando il suo lavoro ben superiore a quello del maestro troppo attaccato ai motivi medievali. Per i preraffaeliti, le procedure industriali tolgono alle opere la loro naturalità nuocciono al rapporto personale dell'artista con lo spettatore. Benché realizzate con dei mezzi industriali, le immagini di Beardsley per La Morte di Artù giungono sino ad imitare i fori di vetro delle incisioni antiche... A differenza di William Morris che pensa il libro nella sua unità, le sue illustrazioni prendono autonomia in rapporto al testo. L'iconografia e la composizione amplificano in modo parodico il "manierismo" di Morris. Infine, il medievismo di Beardsley è tinto di rococò, stile maledetto da tutti i suoi maestri [12]. L'ammirazione di Beardsley per Raffaello è anche un mezzo per distinguersi dall'eredità di Burne-Jones che si richiama a canoni anteriori. Quest'ultimo è anche rappresentato a fianco di Millais, Whistler e Walter Crane in un concorso per monete satiriche. Nei suoi rapporti con Whistler, Beardsley mischia sempre strettamente l'omaggio simbolico alla satira.

Burne-Jones avendo incitato il suo discepolo a volgersi verso la pittura, Beardsley si dedicherà esclusivamente al disegno, imitando il lavoro di William Morris rimasto indifferente alle sue proposte, poi decretando il suo lavoro ben superiore a quello del maestro troppo attaccato ai motivi medievali. Per i preraffaeliti, le procedure industriali tolgono alle opere la loro naturalità nuocciono al rapporto personale dell'artista con lo spettatore. Benché realizzate con dei mezzi industriali, le immagini di Beardsley per La Morte di Artù giungono sino ad imitare i fori di vetro delle incisioni antiche... A differenza di William Morris che pensa il libro nella sua unità, le sue illustrazioni prendono autonomia in rapporto al testo. L'iconografia e la composizione amplificano in modo parodico il "manierismo" di Morris. Infine, il medievismo di Beardsley è tinto di rococò, stile maledetto da tutti i suoi maestri [12]. L'ammirazione di Beardsley per Raffaello è anche un mezzo per distinguersi dall'eredità di Burne-Jones che si richiama a canoni anteriori. Quest'ultimo è anche rappresentato a fianco di Millais, Whistler e Walter Crane in un concorso per monete satiriche. Nei suoi rapporti con Whistler, Beardsley mischia sempre strettamente l'omaggio simbolico alla satira.

Bisognoso di riconoscimento, il discepolo parodierà i titoli del maestro e moltiplicherà le caricature per molti anni. Un disegno di composizione caricaturalmente "whistleriano", rappresenta il pittore con un girasole- attributo del suo nemico, Oscar Wilde. Whistler aveva trovato ridicoli la canottiera e i capelli lunghi di Beardsley: se li ritrova a sua volta indosso. Infine e soprattutto - allusione perfida - il banco è di fabricazione E. W. Godwin, industriale la cui moglie è proprio l'amante di Whistler [14].

Bisognoso di riconoscimento, il discepolo parodierà i titoli del maestro e moltiplicherà le caricature per molti anni. Un disegno di composizione caricaturalmente "whistleriano", rappresenta il pittore con un girasole- attributo del suo nemico, Oscar Wilde. Whistler aveva trovato ridicoli la canottiera e i capelli lunghi di Beardsley: se li ritrova a sua volta indosso. Infine e soprattutto - allusione perfida - il banco è di fabricazione E. W. Godwin, industriale la cui moglie è proprio l'amante di Whistler [14].  Con The Fat Woman, Beardsley se la prende con la moglie di Whistler che è assimilata a una prostituta. Questi attacchi non gli impediscono di identificarsi al maestro al punto di mimare le sue intonazioni, il suo humour e la sua arroganza. Il giovane disegnatore sollecita anche il suo fratello maggiore a collaborare a The Savoy e scoppia in lacrime quando il suo talento è infine riconosciuto! [15].

Con The Fat Woman, Beardsley se la prende con la moglie di Whistler che è assimilata a una prostituta. Questi attacchi non gli impediscono di identificarsi al maestro al punto di mimare le sue intonazioni, il suo humour e la sua arroganza. Il giovane disegnatore sollecita anche il suo fratello maggiore a collaborare a The Savoy e scoppia in lacrime quando il suo talento è infine riconosciuto! [15].

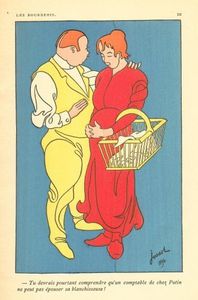

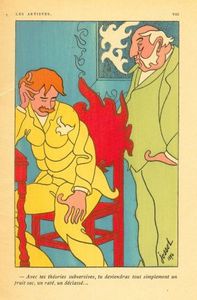

Due anni più tardi, Jossot si fa beffe di Puvis de Chavannes e dei custodi dell'accademismo, pur mostrando di prendersela con l'ignoranza del pubblico: " - Oh, amico mio, quant'è bello!... E' un Puvis de Chavannes, vero?". Rinnova questa beffa in Mince de Trognes prendendosela con la musica: " . Ma è orribilmente falso ciò che state suonando!... - Vi sono forse alcune dissonanze, ma non è falso!". Jossot ha infatti incontrato Gabriel Fabre in un albergo di Audierne e il compositore l'ha introdotto nei circoli simbolisti. Alle serate di rue Lepic, il timido Jossot frequenta Signac, lo scultore Alexandre Charpentier, Jehan Rictus, Francis Jourdain, Charles Henri Hirsch, Alfred Mortier, Georgette Leblanc e Paul Adam.

Due anni più tardi, Jossot si fa beffe di Puvis de Chavannes e dei custodi dell'accademismo, pur mostrando di prendersela con l'ignoranza del pubblico: " - Oh, amico mio, quant'è bello!... E' un Puvis de Chavannes, vero?". Rinnova questa beffa in Mince de Trognes prendendosela con la musica: " . Ma è orribilmente falso ciò che state suonando!... - Vi sono forse alcune dissonanze, ma non è falso!". Jossot ha infatti incontrato Gabriel Fabre in un albergo di Audierne e il compositore l'ha introdotto nei circoli simbolisti. Alle serate di rue Lepic, il timido Jossot frequenta Signac, lo scultore Alexandre Charpentier, Jehan Rictus, Francis Jourdain, Charles Henri Hirsch, Alfred Mortier, Georgette Leblanc e Paul Adam. "Tutti cominciavano a farsi conoscere; soltanto io ero ancora ignorato. Così mi tenevo in un angolo non osando aprir bocca: ero afflitto dalla timidezza del provinciale sbarcato da poco sul viale. Gli amici di Fabre, al contrario, residenti da molto tempo a Parigi, erano al corrente dei pettegolezzi; essi conoscevano più o meno delle persone celebri, emettevano con un certo contegno le loro idee, mentre io non osavo formulare le mie. Fabre mi iniziò al movimento simbolista, mi prestò dei libri, mi svelò i retroscena letterari e artistici. Grazie a lui, non tardai ad arricchire il mio spirito e a vincere la mia timidezza" [26].

"Tutti cominciavano a farsi conoscere; soltanto io ero ancora ignorato. Così mi tenevo in un angolo non osando aprir bocca: ero afflitto dalla timidezza del provinciale sbarcato da poco sul viale. Gli amici di Fabre, al contrario, residenti da molto tempo a Parigi, erano al corrente dei pettegolezzi; essi conoscevano più o meno delle persone celebri, emettevano con un certo contegno le loro idee, mentre io non osavo formulare le mie. Fabre mi iniziò al movimento simbolista, mi prestò dei libri, mi svelò i retroscena letterari e artistici. Grazie a lui, non tardai ad arricchire il mio spirito e a vincere la mia timidezza" [26]. La specialità di Fabre è di mischiare poesia e musica in "glosse" o dei "commenti musicali" destinasti a valorizzare delle poesie di Maeterlinck, Van Lergerghe, Paul Fort, Camille Mauclair, T. Klingsor, ecc. Jossot si beffa probabilmente del suo amico o anche di Mallarmé [27] quando pubblica un disegno in cui un artista barbuto e capelluto esclama davanti alla sua pila di sottocoppe: " - Ma, vile gregge di borghesi, non capirete mai che la poesia deve essere musicale, la pittura letteraria e la musica pittorica?".

La specialità di Fabre è di mischiare poesia e musica in "glosse" o dei "commenti musicali" destinasti a valorizzare delle poesie di Maeterlinck, Van Lergerghe, Paul Fort, Camille Mauclair, T. Klingsor, ecc. Jossot si beffa probabilmente del suo amico o anche di Mallarmé [27] quando pubblica un disegno in cui un artista barbuto e capelluto esclama davanti alla sua pila di sottocoppe: " - Ma, vile gregge di borghesi, non capirete mai che la poesia deve essere musicale, la pittura letteraria e la musica pittorica?". Troviamo ancora in Mince de Trognes un poeta che declama in un cimitero: " - E ora, oh bardo, transustanziati nella curva dei secoli... Nelle tue divagazioni cogli adorativamente i mistici fiori, gli immarcescibili gigli che crescono puri e opalescenti in mezzo all'infinitudine delle isole Bianche esoteriche". O ancora: " - Non fuma che tabacchi rari e non mangia che confetture di giglio; è un artista..." [28].

Troviamo ancora in Mince de Trognes un poeta che declama in un cimitero: " - E ora, oh bardo, transustanziati nella curva dei secoli... Nelle tue divagazioni cogli adorativamente i mistici fiori, gli immarcescibili gigli che crescono puri e opalescenti in mezzo all'infinitudine delle isole Bianche esoteriche". O ancora: " - Non fuma che tabacchi rari e non mangia che confetture di giglio; è un artista..." [28].  Nel 1901, Jossot prosegue nella stessa vena con il suo albo Femelles! in cui declina delle donne saccenti dalle pretese intellettuali (bas-bleus) che s'intorcigliano nell'autosufficienza e la pretesa estetica: "La mia tavolozza è vergine da ogni macchia: non ho affatto bisogno di materiali rozzi per rimembrare delle anime fluide e dei paesaggi pieni d'anomalie", spiega una donna magra e brutta, inginocchiata davanti una tela bianca e dotata di una vasta tavolozza immacolata. Un'altra, gobba o piegata ad S per entrare nella vignetta, presenta un disegno astratto: " - Le linee del mio disegno vibrano in onde ritmiche, si curvano in spiraliformi arabeschi per manifestare le Gioie, si orizzontalizzano per esprimere il Riposo e si dirigono verso le Tristezze in dolorose diagonali" [29].

Nel 1901, Jossot prosegue nella stessa vena con il suo albo Femelles! in cui declina delle donne saccenti dalle pretese intellettuali (bas-bleus) che s'intorcigliano nell'autosufficienza e la pretesa estetica: "La mia tavolozza è vergine da ogni macchia: non ho affatto bisogno di materiali rozzi per rimembrare delle anime fluide e dei paesaggi pieni d'anomalie", spiega una donna magra e brutta, inginocchiata davanti una tela bianca e dotata di una vasta tavolozza immacolata. Un'altra, gobba o piegata ad S per entrare nella vignetta, presenta un disegno astratto: " - Le linee del mio disegno vibrano in onde ritmiche, si curvano in spiraliformi arabeschi per manifestare le Gioie, si orizzontalizzano per esprimere il Riposo e si dirigono verso le Tristezze in dolorose diagonali" [29]./http%3A%2F%2Fgustave.jossot.free.fr%2Fburne_jones.jpg)

La bestia feroce sente approssimarsi la fame!

La bestia feroce sente approssimarsi la fame!

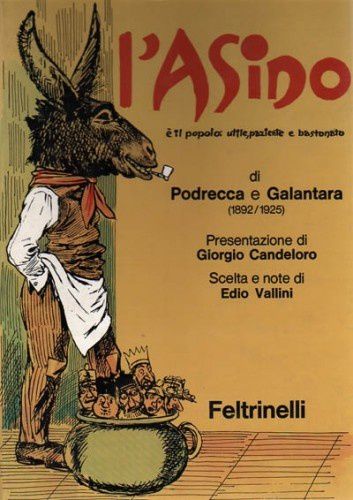

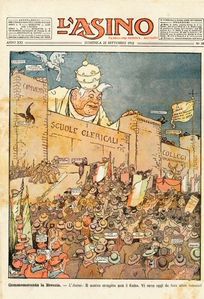

L'Asino è stato in generale giudicato in modo negativo e talora sprezzante dagli storici dell'italia contemporanea, che lo hanno considerato soltanto come espressione di una forma particolarmente rozza e volgare di anticlericalismo [1].

L'Asino è stato in generale giudicato in modo negativo e talora sprezzante dagli storici dell'italia contemporanea, che lo hanno considerato soltanto come espressione di una forma particolarmente rozza e volgare di anticlericalismo [1]. Questo giudizio, che contiene senza dubbio una parte di verità, appare alquanto sbrigativo, unilaterale e soprattutto insufficiente a chi voglia esaminare spassionatamente il contenuto di questo settimanale e si proponga di inquadrarlo criticamente nella storia italiana degli ultimi anni del secolo XIX e dei primi decenni del XX.

Questo giudizio, che contiene senza dubbio una parte di verità, appare alquanto sbrigativo, unilaterale e soprattutto insufficiente a chi voglia esaminare spassionatamente il contenuto di questo settimanale e si proponga di inquadrarlo criticamente nella storia italiana degli ultimi anni del secolo XIX e dei primi decenni del XX. L'Asino infatti non fu soltanto un giornale anticlericale, sebbene l'anticlericalismo divenisse il suo carattere preminente negli anni della sua maggiore diffusione, ma, pur nell'ambito di un'ispirazione genericamnte socialista, assunse anche posizioni politiche diverse durante la sua lunga esistenza in concomittanza con l'evoluzione (che in parte fu, come vedremo, involuzione) degli uomini che lo fondarono e gli diedero la loro impronta: il giornalista Guido Podrecca e il disegnatore e caricaturista Gabriele Galantara.

L'Asino infatti non fu soltanto un giornale anticlericale, sebbene l'anticlericalismo divenisse il suo carattere preminente negli anni della sua maggiore diffusione, ma, pur nell'ambito di un'ispirazione genericamnte socialista, assunse anche posizioni politiche diverse durante la sua lunga esistenza in concomittanza con l'evoluzione (che in parte fu, come vedremo, involuzione) degli uomini che lo fondarono e gli diedero la loro impronta: il giornalista Guido Podrecca e il disegnatore e caricaturista Gabriele Galantara. Trent'anni di storia, ricchi di avvenimenti drammatici, durante i quali la società, la vita politica e la cultura italiana mutarono profondamente, si riflettono pertanto negli articoli e nelle vignette dell'Asino, che costituisce dunque una fonte non trascurabile per la conoscenza di alcuni aspetti della lotta politica, delle ideologie e del costume dell'Italia contemporanea e dello sviluppo del movimento socialista.

Trent'anni di storia, ricchi di avvenimenti drammatici, durante i quali la società, la vita politica e la cultura italiana mutarono profondamente, si riflettono pertanto negli articoli e nelle vignette dell'Asino, che costituisce dunque una fonte non trascurabile per la conoscenza di alcuni aspetti della lotta politica, delle ideologie e del costume dell'Italia contemporanea e dello sviluppo del movimento socialista. Alla lunga durata si accompagnò il grande successo di pubblico, che permise al settimanale di raggiungere nel 1904 la tiratura di 60.000 copie e di oltrepassare persino le 100.000 copie negli anni successivi; fatto questo veramente eccezionale nell'Italia dei primi anni del Novecento. Si pone pertanto il problema di spiegare i motivi di questo successo e di vedere quanto vi contribuissero l'abilità giornalistica di Podrecca e il talento grafico e pupazzettistico di Galantara e quanto invece l'impostazione politico-ideologica da essi data al giornale; si tratta cioè di valutare l'efficacia propagandistica della stessa polemica anticlericale nelle particolari condizioni sociali e culturali delle masse popolari italiane dell'epoca. Per risolvere queste questioni è necessario ricostruire nelle linee essenziali la storia dell'Asino inquadrandola nelle vicende politiche italiane e nel movimento socialista.

Alla lunga durata si accompagnò il grande successo di pubblico, che permise al settimanale di raggiungere nel 1904 la tiratura di 60.000 copie e di oltrepassare persino le 100.000 copie negli anni successivi; fatto questo veramente eccezionale nell'Italia dei primi anni del Novecento. Si pone pertanto il problema di spiegare i motivi di questo successo e di vedere quanto vi contribuissero l'abilità giornalistica di Podrecca e il talento grafico e pupazzettistico di Galantara e quanto invece l'impostazione politico-ideologica da essi data al giornale; si tratta cioè di valutare l'efficacia propagandistica della stessa polemica anticlericale nelle particolari condizioni sociali e culturali delle masse popolari italiane dell'epoca. Per risolvere queste questioni è necessario ricostruire nelle linee essenziali la storia dell'Asino inquadrandola nelle vicende politiche italiane e nel movimento socialista.

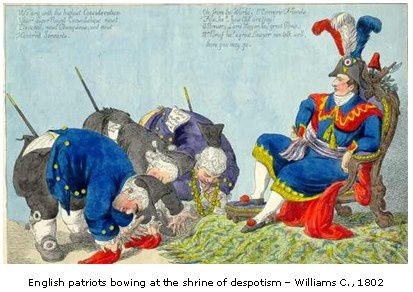

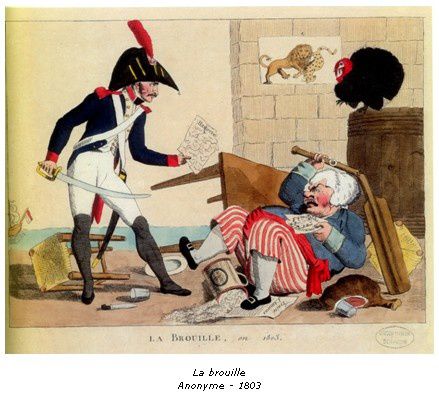

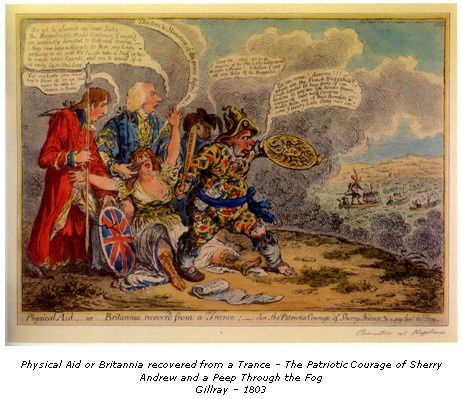

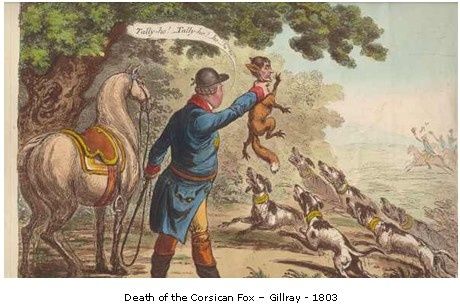

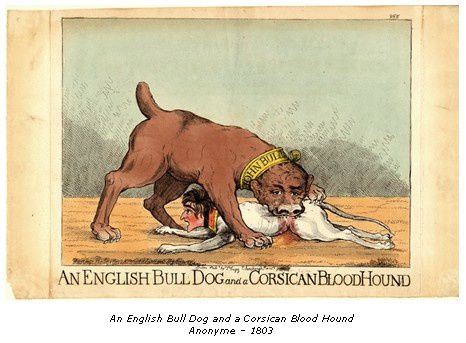

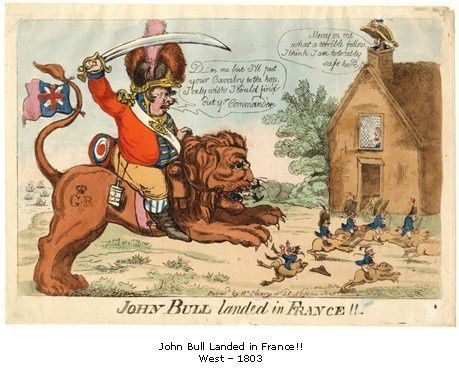

La mano che scrive sul muro.

La mano che scrive sul muro. Buonaparte. 48 ore dopo essere sbarcato!

Buonaparte. 48 ore dopo essere sbarcato!

Distruzione delle cannoniere francesi.

Distruzione delle cannoniere francesi. Un Bull Dog Inglese e un levriero Corso.

Un Bull Dog Inglese e un levriero Corso. La Pacificazione Finale dell'Europa.

La Pacificazione Finale dell'Europa.

John Bull offering little boney fair play

John Bull offering little boney fair play

L'Evacuazione di Malta, 1803.

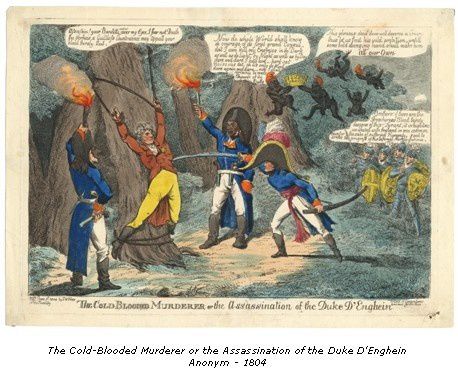

L'Evacuazione di Malta, 1803. L'uccisione a sangue freddo o l'Assassinio del Duca di Enghien, 1804.

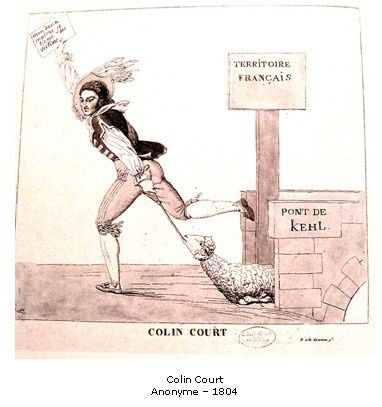

L'uccisione a sangue freddo o l'Assassinio del Duca di Enghien, 1804. Colin Corre

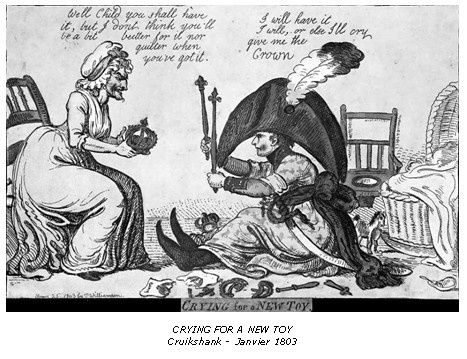

Colin Corre Pianto per un nuovo giocattolo, 1803.

Pianto per un nuovo giocattolo, 1803. Una nuova fantasmagoria francese, 1804.

Una nuova fantasmagoria francese, 1804. Il cuculo Corso. Un uccello di passaggio scoperto di recente in Francia e ritenuto il più astuto della sua specie, 1804.

Il cuculo Corso. Un uccello di passaggio scoperto di recente in Francia e ritenuto il più astuto della sua specie, 1804. John Bull a guardia del negozio di giocattoli o Boney (mingherlino) piangente per alcune cose, 1803.

John Bull a guardia del negozio di giocattoli o Boney (mingherlino) piangente per alcune cose, 1803.

John Bull scambia informazioni con il continente, 1805.

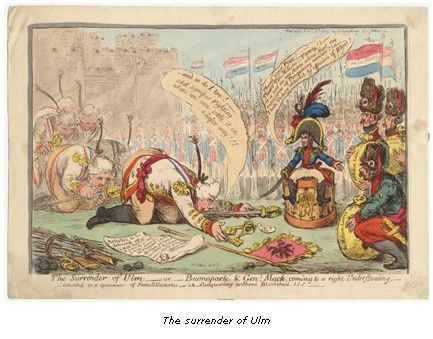

John Bull scambia informazioni con il continente, 1805. La resa di Ulm.

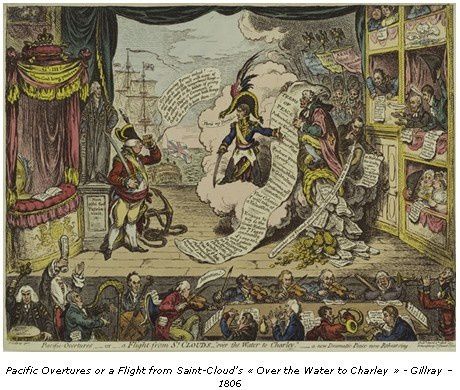

La resa di Ulm. Un Apertura Pacifica, 1806.

Un Apertura Pacifica, 1806. TIDDY-DOLL, il grande fornaio dei pan di zenzero, 1806.

TIDDY-DOLL, il grande fornaio dei pan di zenzero, 1806. Un piccolo uomo con un grande appetito a pranzo, 1806.

Un piccolo uomo con un grande appetito a pranzo, 1806.